Graduate360°2024年度毕设完整获奖名单及获奖作品出炉

发布时间:2025年4月5日 分类:视觉传达作品

浏览量:1242

由Design360°与today design共同举办的Graduate360°年度毕业设计奖近期已公布年度毕设100获奖作品,点击此处查看完整获奖作品。

Graduate360° 2024邀请了Chris Ro、高晗、蒋华、马仕睿、佐佐木拓&金井明希、田博、虞琼洁等七组海内外知名设计师组成专业评审团,在184件入选作品中评选出年度毕设100,并从中选出10件表现最为优秀的作品,作为2024年度最佳毕业设计。

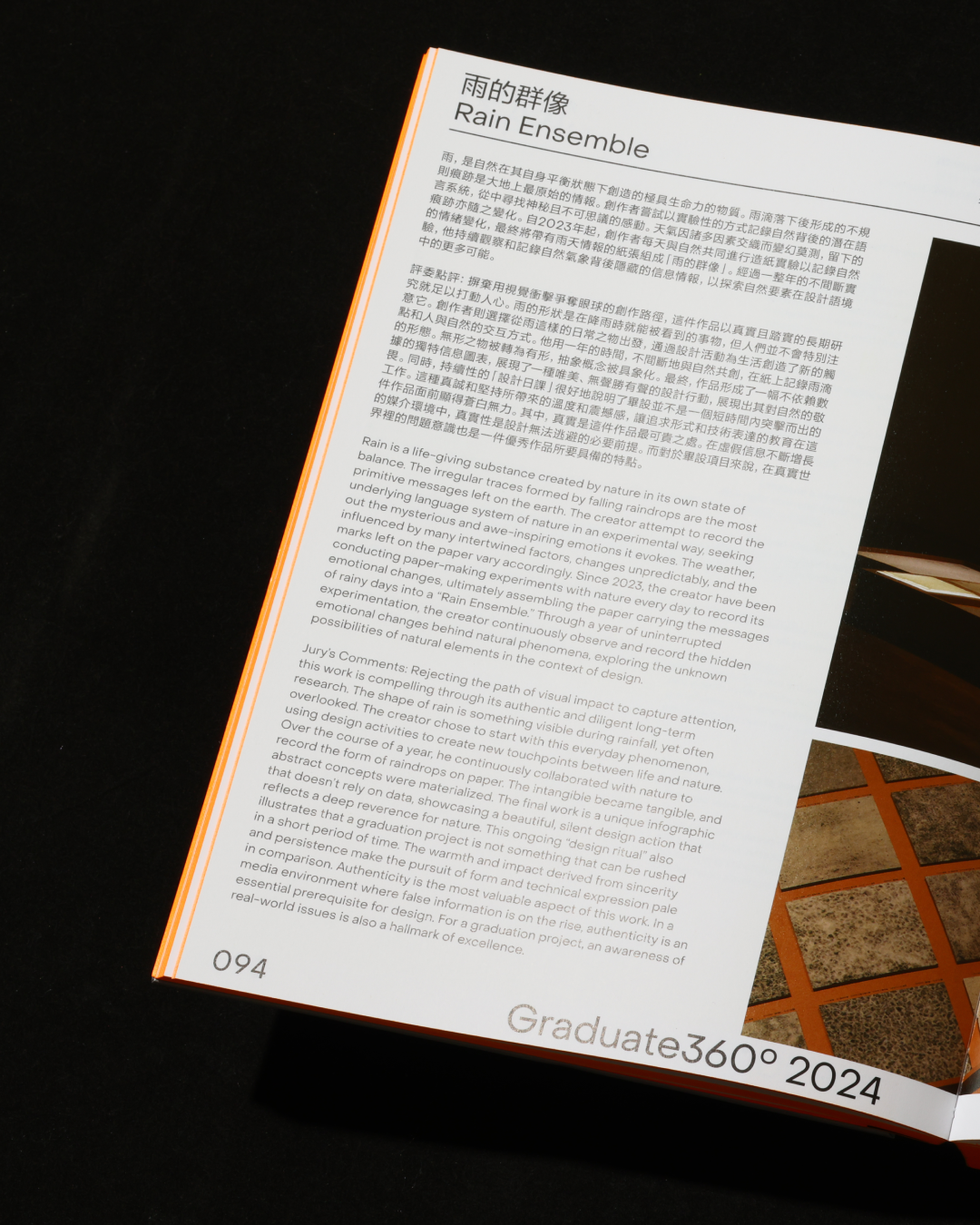

年度最佳毕设、年度毕设100、年度入选毕设作品均收录于《Graduate360°2024年度毕业设计年鉴》。其中,国内收录129件,海外收录55件的作品。《Graduate360°2024年度毕业设计年鉴》现货热售中。

本篇将为大家揭晓10件年度最佳毕设获奖作品,与大家分享每件作品的设计理念及导师对其的评语。在此恭贺所有Graduate360°2024获奖者,也期待在未来看到更多出色的毕业设计作品。

《Graduate360°2024年度毕业设计年鉴》←左滑查看更多

学校:中央美术学院设计:郭晋婧导师:张子康、韩涛、方振宁

因曾经的物质匮乏,人们把使用过的布匹裁成条状,与经纱编织成为一匹更加耐用的布料。该展览以中国西南乡村饱含「民间设计智慧」的230块布作为展览内容,分别以乡村和城市为展示空间进行策展实践,表达从「惜物」的可持续设计语言和生活观念。这种将集体利益置于个人认可之上的优先考虑,与当今自我炫耀的消费文化背道而驰。谦逊与和谐的精神为当代社会发展提供了宝贵的经验,激发人们对可持续生活的欣赏复兴——植根于真实性、工艺和集体福祉。

提高资源利用率是迈向经济社会可持续发展目标的必经之路。目前,构建中国乡村和城市之间的可持续融合发展需求也十分迫切。时尚产业被认为是最污染的行业之一,虽然三十年来可持续时尚概念不断发展,但仍面临不少阻力和「假」可持续现象。我希望通过这个作品探讨设计策展实践延伸的可持续时尚展览新策略,寻找全新的城乡循环视角的策展方法,构建适合中国语境的可持续时尚展览新范式。最终目标是影响消费者对可持续时尚的认知、观念和行为,并为时尚产业的系统架构提出思辨和实践依据,同时推动乡村振兴和城乡可持续发展。

「『布』展」作品在名字上一语双关,既表明展览的内容,又蕴含着展览实践的意义。展览被设定在乡村、城市和美术馆空间,不是简单地展示作品,而是将这些带有创作者思考的作品置于人们生活的场景中互动、讨论,在交流中重新探究与当下社会发展、文化传统的关系,然后从中寻找推动人类社会发展的新价值。通过设计使得这些布料焕发出新的生命力,是这件作品的价值和意义。

「『布』展」是发生在广阔社会空间中的一次策展实践。它是一个开放性的作品,一次次游击性策展,是一个迈向更大的连续社会网络的阶段性成果。正是这种游击性策略与阶段性成果定义了策展人在当代实践中的转向:不是一个作为静态性的立法者的身份而存在,而是作为一个动态的阐释者的身份而存在。

学校:中央美术学院

设计:李泽林

导师:吴帆、刘治治、姚璐

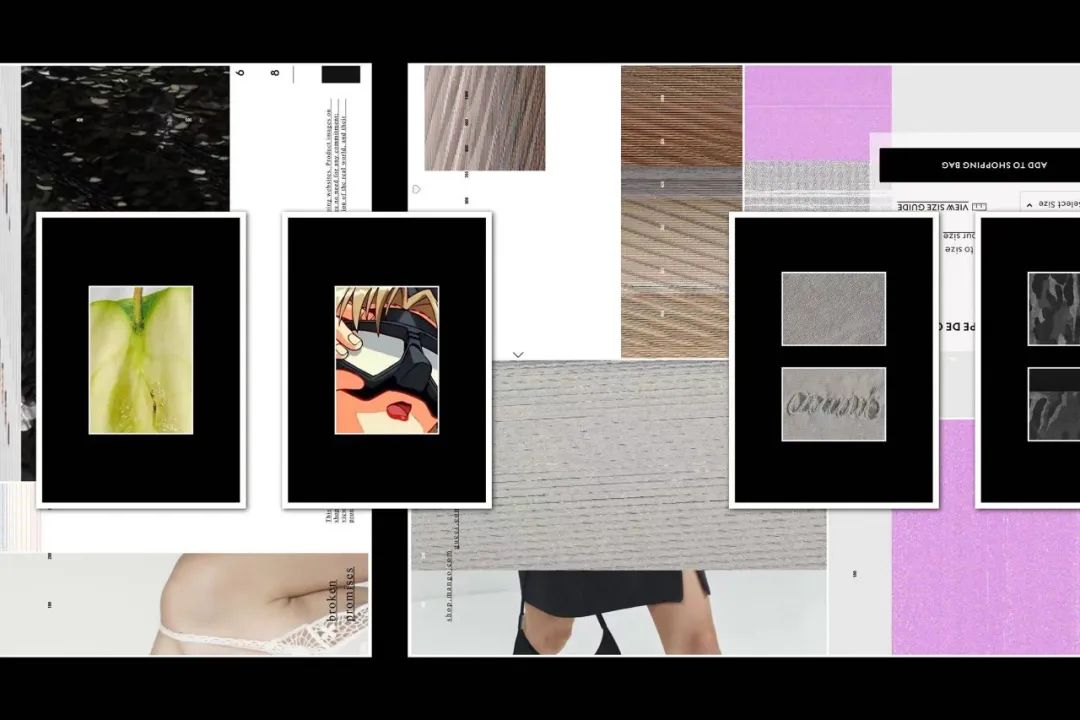

本作品探讨的主题是图像与现实的关系,图像如何模仿现实,妥协于现实,并试图篡改现实。通过不同应用场景下流通的网络数字图像与其所描述现实对应物的关系作为切入点,作品试图寻找到这些图像在不断流通的过程中对于描绘现实立场的转变,尽管现实已经将其嵌入图像之中。但这也并不意味着两者之间已然是沟壑之地,依然存在松动的可能。作品共分为以下三部分:1)图像作为模仿者 2) 图像作为妥协者 3) 图像作为篡改者。

毕设的创作其实来源于一种对于破损数字图像视觉痴迷。进入到电子媒介时代,数字图像凭借其高流通性逐渐成为图像交流与传播的主要媒介形式之一,但与此同时,在一次次的上传、分享、下载的过程中,也使得无数的数字图像被粗暴的压缩,图像质量不断遭到扭曲与毁坏。我希望在毕设中通过比较不同的社会传播语境下图像折损的原因以及其对于描绘现实的立场来发现这些折损图像与现实的更多联结的可能性,不断明晰二者之间的关系。

导师的角色不仅限于为具体毕设作品提供建议,更在于帮助学生通过毕业设计和论文将四年所学构建形成完整独立的设计语言和设计观念,这是一项极其艰难而富有挑战的工作。泽林同学试图以一个更加宽阔的视野和审慎的方式,反思和重新认识当代图像多踹的命运和客体意志。通过毕设和论文的方式,他第一次较为清晰和有力地提出了作为年轻设计师的独立看法:图像的逼真和美丽可能同时暗含狭隘的成分;对「坏图像」的探索则挑战了视觉世界中的等级观念。「折损」不但作为一种技术形式,同时也成为一种抵抗形式和工作方式的核心线索。

人在滑滑梯的时候,会消失在入口处,又在一瞬间,出现在出口处。与从上到下的滑行过程相比,「隐藏/显现」这个现象才是滑梯有趣的本质。通过探讨洞穴内外、空间表里和上下关系,将「隐藏/显现」融入滑梯设计,以创造超越想象的滑行体验。通过调整滑行角度、方向、距离和时间,以及考虑尺度和平衡,将空间分为上下两层,探索「隐藏/显现」。设计不仅排列多个滑梯,而是通过空间分布、交叉和汇合,建立连接,从更广阔的维度重新解读滑梯。这种复合设计旨在创造独特的滑行景观。

2019年,散步时我注意到公园里的滑梯,开始产生感兴趣。通过google map定位,计划路线,以照片和图表分析的方式,记录了东京品川区103个公园的滑梯。这些虽然只是分析和记录,却对我后面的研究主题有一定的帮助。可以说,我的毕业创作灵感源于日常生活中对于滑梯的观察和体验。我关注到人们在玩管道式滑梯的时候,像魔法一样,消失再出现的现象。滑梯虽然是一个我们日常生活中熟知的游具,但其本质上的「隐藏/显现」现象往往被忽视。在设计中,我试图通过分析洞穴的外部与深处的明暗的对比、空间的上下与内外的关系,将这种现象融入到滑梯的形态中。我希望通过这个作品重新诠释看似简单的滑行体验。不只是人在滑行过程中体验到空间的变化,对于观看滑滑梯的人,也能感知到超越体验的奇妙想象。

学校:纽约大学设计:陈诗晴导师:Nuntinee Tansrisakul、Yeseul Song

「临时空间」是一项围绕设计系统的持续研究,探讨城市系统中的「临时性」与「永久空间」的关系。项目利用纽约市的「脚手架许可证」数据,观察Edgecombe大道一处约20年的脚手架及设计师家旁的建筑工地(坐标40°41'18"N, 73°58'56"W),反思这些「临时」空间对居民生活的影响。透过分析这些空间的存在时长,探索城市环境中的「临时性」概念。项目利用游戏引擎、模块系统、树莓派及摄影测量法,分为Pt.1视频和Pt.2数字装置两部分。「临时空间」旨在引起人们对环境中稍纵即逝瞬间的关注,展示工地演变中的真实与不完美,反映城市成长与生活变化,塑造现代都市新陈代谢的状态。

毕业设计「临时空间」总结了近年来对城市生活、时间和建筑工地等主题的兴趣,并在探索的过程中找到一个具体的实践方向来呈现我的观察和探究。我希望通过这个作品引起人们对环境中稍纵即逝瞬间的关注,展示工地演变过程中的真实与不完美的质感,反映了城市的成长和生活的变化:正是这些临时空间塑造了现代都市新陈代谢的状态。

「临时空间」是一个数字媒体研究项目,探索了城市环境和设计系统中的临时空间的本质。它提出了关键性问题——这些临时空间是什么,它们的设计理念是什么,以及在基础设施中考虑了哪些与时间、维护和人类参与相关的因素。最终旨在理解这些临时特质与人类生命、世代和物种持续时间之间的关系。该项目源于真诚的好奇心,学生以开放式假设展开研究,采用实验性、多模式的方法,从不同角度收集多样材料,包括研究公共数据库和进行定量、定性实地调查,最终通过多种媒介整合数据。这个过程虽有机且复杂,但为新思维方式的产生提供了空间。作为导师,我欣赏学生在探索性、迭代的方法中专注于总体研究目标。

学校:中央美术学院

设计:王彤悦

导师:程书馨、王捷、余一萌

「噗嚓puca」是一项参与式设计实践,设计师与潜在消费者共同完成了冰淇淋品牌的创业尝试。通过前期对设计师创业和冰淇淋品牌的研究,创作者导出五个不同的设计方案:冰淇淋配饰、冰淇淋勺、可持续冰淇淋、药膳冰淇淋、夜冰淇淋。在毕业设计展示中,观众通过投票和留言参与品牌的设计构建,反馈内容涉及设计概念的选择、口味偏好、视觉偏好和价格预期。这些反馈帮助优化了品牌的商业模式、细分客群和产品开发,增强了设计推向商业市场的可行性。

我本身有进行创业或者创立品牌的想法,借助毕设这一契机开展相关的研究有便以后创业实践的开展。同时,在当下的消费市场中,设计师创业的影响力不容忽视。准备创业的设计师需要充分了解这些事情的特点和难点。我希望探讨设计师在每一个创业的环节中都扮演了怎样的角色?设计师创业会有怎样的竞争优势?结合在毕设中我尝试开展的创业实践,我想要探索在比如冰淇淋这样的传统领域,设计师还能通过设计进行怎样的创新?

这是一件很能体现创作者自身综合性的作品,王彤悦通过「行动调研」的方法,融合参与式设计、品牌设计、产品设计和食品设计,与潜在消费者共同创作了冰淇淋品牌「噗嚓puca」。他的创作在品牌视觉形象上展现了清凉和丰富的视觉语言,通过校园内摆摊,为冰淇淋品牌的早期迭代带来了帮助,并为五个方案设计了初期的产品模型,供观众体验和感受。在竞争激烈的新消费品牌市场中,彤悦通过个人创作来探索一个设计创业的机会空间。如果能结合前期消费者反馈进一步确定品牌方向,可能会使品牌更有针对性,产品也更为完善。

学校:中国美术学院设计:龚心洳导师:胡晓琛、吴小华

「散步提案」是一个不断重复定位,原地转圈,放缓速度,慢慢移动的项目,也是一个有关重新进入日常的生活提案。在强调便利和直达的当下,创作者将散步作为一种方法,通过慢速的步行,调整自身节奏,借由两组散步工具将人和人、人和环境进行重新连接,尝试以无用的行为,恢复对日常的感知。借风定位,向缓慢学习缓慢。

GPS导航是现代生活的基础,也是日常生活中大部分便利能够实现的前提,这种点对点直达的效率往往会让人忽略很多东西,也在不断扰乱人的节奏。步行是属于人自己的节奏,是一种特别的缓冲方式,我希望通过风的介入,让人跟着一个自然物漫无目的地四处乱转、闲逛、神游,去看到和感受那些存在于效率之外的东西,通过进行一些「去目的」和「无所事事」的行为重新建立人和日常生活的连接,感受一阵风,感受散步这件事本身,在慢慢移动的过程里,关注脚下,停一停,等一等。

「散步提案」这件作品站在了一个很有趣的角度,探讨了智慧时代。我们在被技术推动的同时,随着生活节奏逐渐加速,人工智能技术的应用如何才能真正帮助我们解放劳动力,去重新回归自然,体验生活。心洳很巧妙地用数字技术去解释了技术存在的价值,用行动去诠释了设计师在应用技术去创造物、创造生活方式时的思考。她在探讨人工智能技术和人工智能技术伦理的时候,非常恰当地引入了「懒」的哲学意义,通过提案的方式去带动志愿者们共同加入到毕业设计作品的共创和生活的共创中。

作品基于创作者对现代社会广泛存在的负面现象的深入观察与深刻反思,包括现代消费主义、物质主义、享乐主义以及自恋主义的盛行。他将人类的欲望根据《神曲》中的描冩分为四个象征——情欲、愤怒、嫉妒和傲慢,并用这四种符号创作了300幅画和2000页的诗集注解。书籍中中西文版对照,西文版用「背对背」的特殊装帧区分「天堂」和「地狱」,中文版则用古书锁线装帧。创作者通过不同语境下,探索欲望对行为的影响,旨在寻找一种道德和精神上的平衡。

在当代社会,欲望如同无尽的潮水,不断涌现和变化,推动我们的生活并定义存在意义。然而,这种循环也使我们失去理智和自省,被实时满足的诱惑所吸引,忽视了精神需求和道德责任。在物质至上的时代,情欲、愤怒、傲慢和嫉妒成为现代繁荣社会的隐性疾病,揭示了深层的心灵危机。在《神曲》中,地狱、炼狱和天堂象征着灵魂的不同境界,人人因欲望或美德而被分别归类。我希望反思欲望究竟是推动我们前行的力量,或将我们拖入深渊的锁链?我的作品旨在审视内心,辨别欲望的价值,警醒于过度追求物质的偏颇,追求与内心和谐共存的生活方式,从而找到生命真正的意义。

朱传涛同学的「神曲」不仅仅是为这部伟大的作品设计书籍装帧,而是借用这部作品对当前社会中欲望泛滥与膨胀的问题做出自己的响应。在设计过程中,朱同学首先深入理解《神曲》的原著,然后通过自己的视角重新诠释这部经典,运用艺术手法将复杂难懂的信息转化为能与当前大众认知和审美产生共鸣的设计作品。例如,西文版采用了天堂与地狱的隐喻,而中文版则借鉴了中国古籍中的龙鳞装。白色与黑色是该作品的底色,前者好似一片白茫茫、光亮亮的大地,后者则是这片大地上的影子。他以自己对时代精神和文化特质的感悟为养分,书冩着属于自己的光与影。因此,欣赏该作品的诀窍正是尝试理解一个风华正茂的年轻人透过文化间的对撞而发出的属于他们的吶喊与希冀。

学校:名古屋艺术大学设计:李铭浩导师:則武輝彦、中村直永

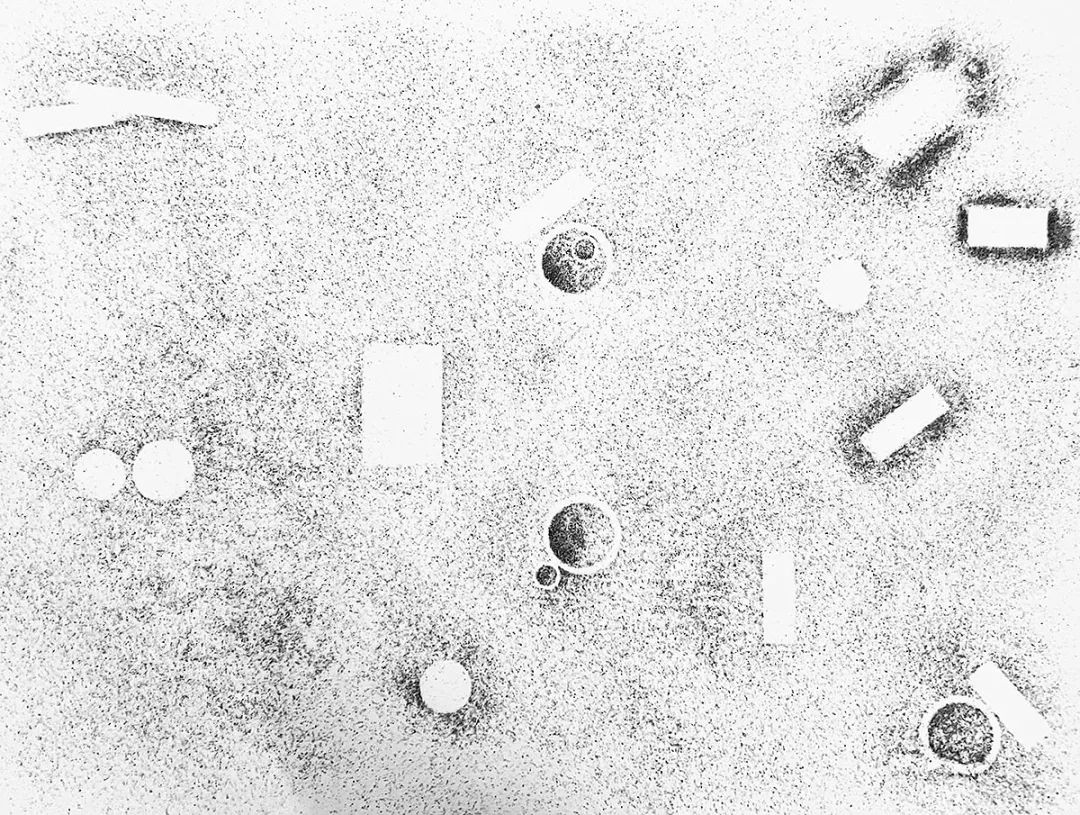

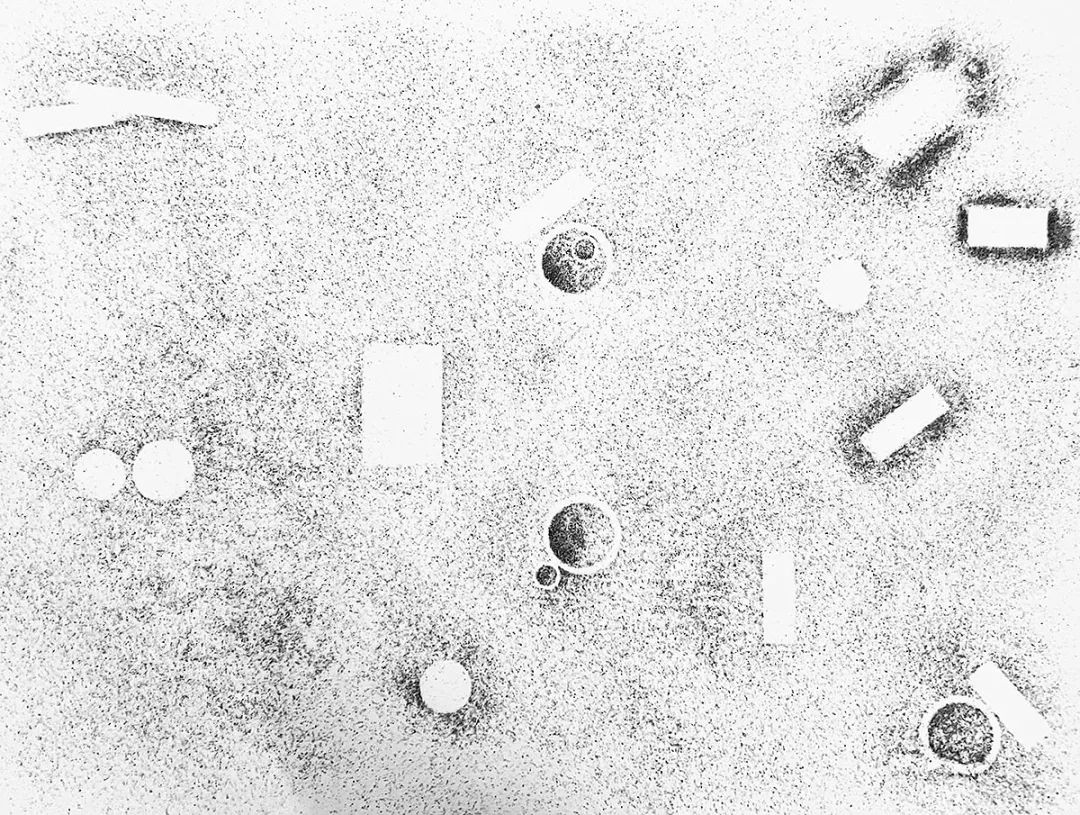

物品对我们来说具有功能性的同时,随着时间的推移也会与感情重迭——初次接触的新鲜感、逐渐形成的依赖感,再到最后被遗忘。然而这些事物并没有被我们真正地遗忘,它们可能还残留在我们记忆中的某个角落。这些物品超越了客观定义,更像是一种符号,代表着我们与物品之间的那段记忆。除了通过物品客观的本体之外,是否还可以感受到这些物品的存在?抱着这个想法,创作者从物品的痕迹中去寻找物品,并从痕迹的视角来表现人与物之间的关系。

创作来源主要源于我日常生活中的一个小经历。搬到名古屋时我正好租了个两个房间的房子。因为我平时的活动范围是以卧室为主,另一个房间则作为杂物间来使用,因此每隔很长一段时间去打扫卫生时都会为每一个角落的灰尘痕迹头疼。但也正是这些痕迹让我产生了一个比较奇妙的思考——「这些痕迹是我将这些东西放置在这边所产生的,同时也是证明了这些物体本身存在的痕迹,从而构筑了一个人和物与痕迹之间的特殊的联系」。这也成为了我后续整个创作中的一个很重要的感受部分。我希望通过这个作品去表现和探讨人与「物」在情感层面上的关系。那些现在在身边的「物」,或者曾经在身边现在却在某一个角落放置着的不被注意到的却有着特殊意义的某个「物」。

这件作品基于人类认知的两个方面进行创作。一个认知是人类与生俱来的认知;另一种则是通过个人经历和记忆形成的符号进行认知。他通过结合设计分析和理论方法,以及感官和艺术表现手段来表达这两个要素。在制作过程中,我曾担心这两种方法的混合可能会让观众感到困惑,但从结果来看,我认为这件作品超越了认知心理学基础造型的范畴,是一件充满野心的作品。

学校:多摩美术大学设计:郭洋希导师:永井一史、冈室健

该作品摒弃了水管等生活用品的功能,探索它们的颜色,形状,性质等作为物体本身的「个性」,以平面和立体的视角,研究了物体相互作用下形态的张力。她进而以「物的拉扯」为题,创作出物体在外部压力与内部张力相互抵抗下,最终以平衡的状态稳定于空间中的一系列形态。通过绑带被拉伸、一次性筷子被分离、海绵被挤压等具有动态紧张感的瞬间,作品体现了生活中人与物体之间的关系,旨在寻找那些物体被忽视的状态和无法逻辑化的形状,以及物体中潜在的张力。

灵感最初源于路边的树木被栏杆和地砖固定时,树干因环境压力而发生的变形。这让我思考有机物在面对环境的影响时,会调整自身的生长方向形成形变。作品想讨论的是有关物体的生命力的议题。因此,我用身边的一些物体进行碰撞实验。后来我发现这些具有功能性的生活用品在「物化」后,作为材料重新组合也十分有趣。因此在创作时,我对这些物体的形状、颜色、柔软度等特性进行了分析与分类。最终,作品通过这些物体自身的性质,而非作者二次加工后的颜色或形态,来表达主题。

虽然作品的呈现是非常日常的物品,但郭洋希通过计算物体之间的相互作用,让物品产生了美的造型。此外,她还注重色彩的运用,让这些元素的组合在平面设计的角度也展现了其魅力。

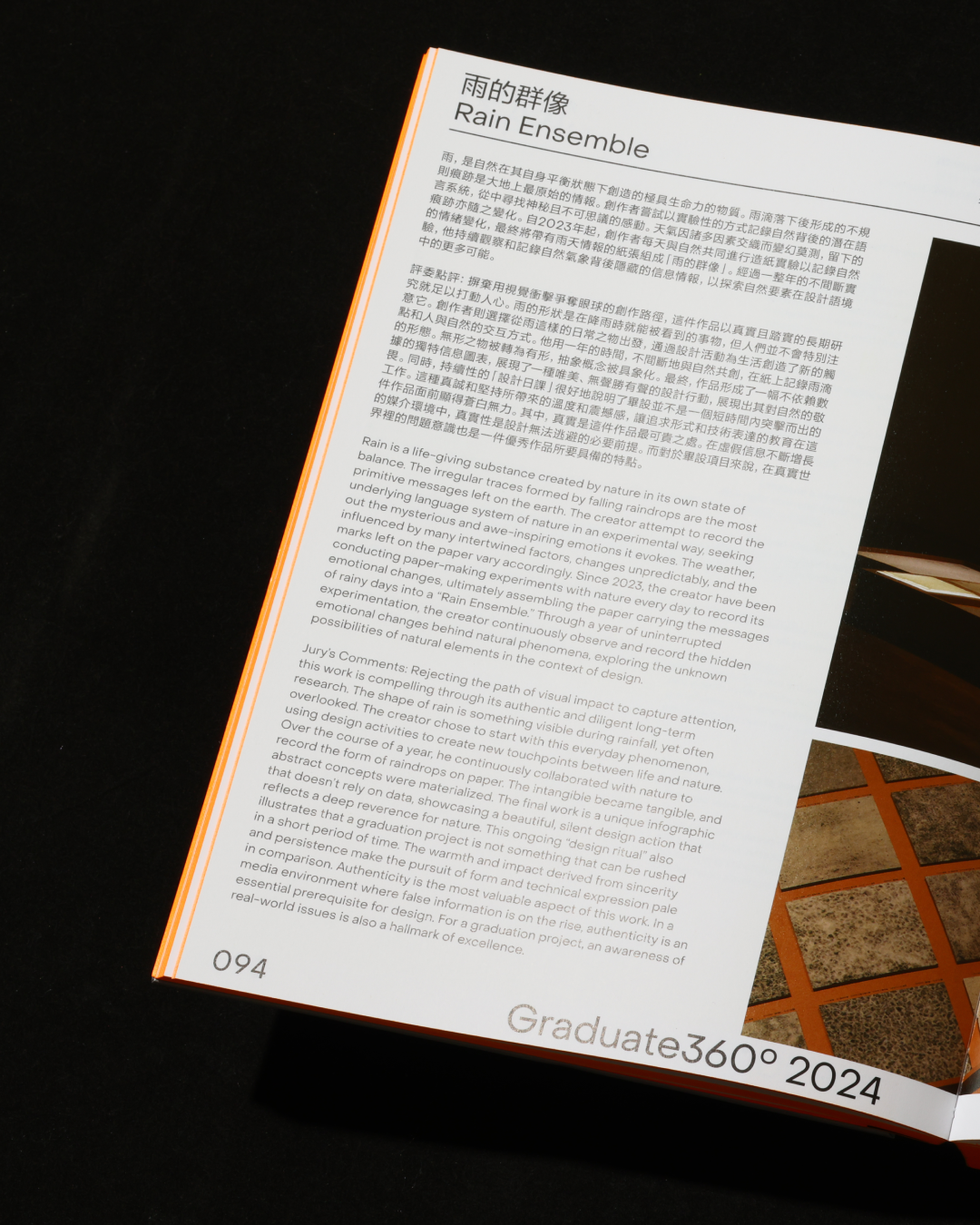

雨,是自然在其自身平衡状态下创造的充满生命力的物质。雨滴落下后形成的不规则痕迹是大地上最原始的情报。我尝试以实验性的方式记录自然背后的潜在语言系统,从中寻找神秘且不可思议的感动。天气因诸多因素交织而变幻莫测,纸张上留下的痕迹亦随之变化。自2023年起,我每天与自然共同进行造纸实验以记录自然的情绪变化,最终将带有雨天情报的纸张组成「雨的群像」。经过一整年的不间断实验,持续观察和记录自然气象背后隐藏的信息情报,以探索自然要素在设计语境中的无限可能。

我总是会被自然界中那些不可预知的变化和情绪波动所吸引,似乎在这日复一日的背后,蕴藏着一种无形的力量,驱动着这些现象的发生。这次的毕设我则以「自然表情」为题切入,通过实验性的方法持续观察和记录自然,体会自然表情中流露出的力量和信息。就传统方式的信息记录而言,往往通过文字、图像、声音等具象手段呈现。而在此次的创作中我尝试打破这些传统的记录方式,以自然自己留下的痕迹来客观的描述信息。这是一种新的尝试,通过这种方式,我希望能够探索自然背后潜在的语言系统,这次探索更像是对自然的倾听,让自然以它自己的「说话」方式客观描述事实。

这一作品不仅仅是人类单纯的主观造物,更是人与当天、当时的环境及地球共同创作的结晶。它展现了一种独特而又奇妙的创作形式,并蕴含着深刻的思考,是我们未来社会中不可或缺的重要视角。

以上10件年度最佳毕设作品的创作理念、学生、导师专访均收收录于《Graduate360°2024年度毕业设计年鉴》中,同时还有评委的点评。年鉴还收录了年度毕设100、年度入选毕设共180+件作品,呈现毕设创作的多元性和可能性。